御書解説259 背景と大意

下山御消息

御書1137頁 別名 下山抄

一、御述作の由来

本抄は、建治三(一二七七)年六月、日蓮大聖人様が御年五十六歳の時、身延において認められた御書です。

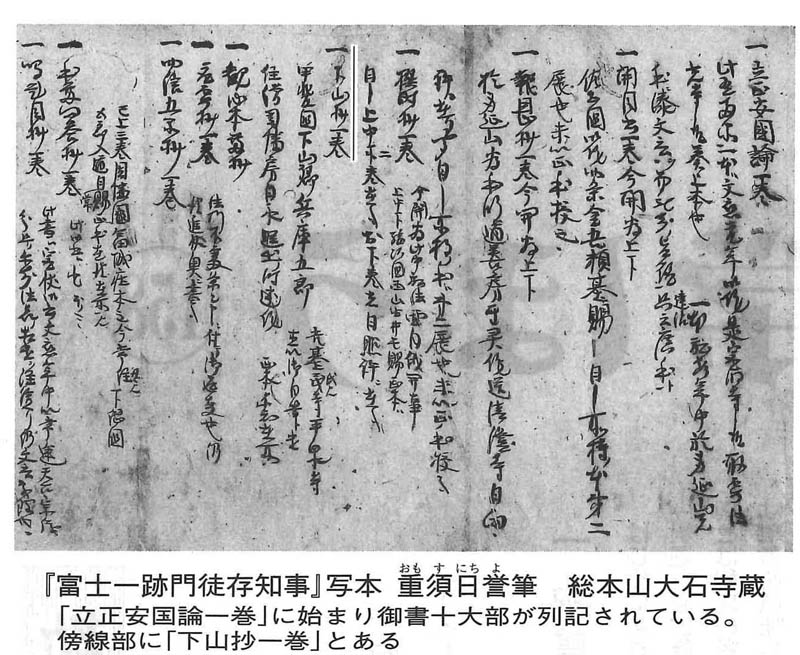

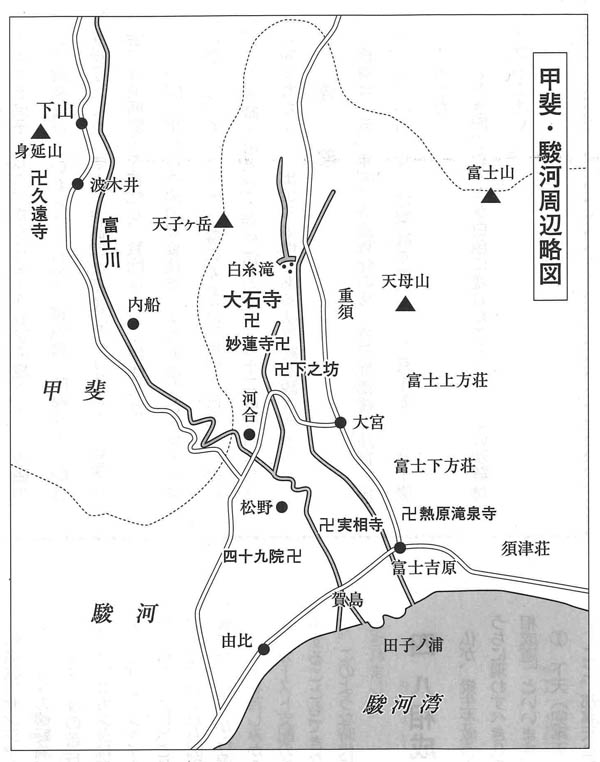

日興上人は『富士一跡門徒存知事』(御書一八七一)に、本抄を御書十大部の一つに選定されると共に、対告衆が甲斐国下山郷(現在の山梨県身延町下山)の地頭・下山兵庫五郎光基であること、光基の氏寺である平泉寺の住僧・因幡房日永が同寺を追放された時の御述作であること、御真蹟(正本)の所在が判らないことを記されています。現在、御真蹟全体の約二割ほどが、小湊誕生寺(日蓮宗・千葉県鴨川市)など三十数箇所に所蔵されています。

さて、大聖人様が文永十一(一二七四)年五月に身延に入山されると、それを聞きつけた各地の弟子檀越をはじめ、多くの人々が身延の庵室を訪れるようになりました。庵室は年を重ねるごとに人であふれ、大聖人様は当時の状態を、

「人はなき時は四十人、ある時は六十人」(御書一二九五)

「今年一百余人の人を山中にやしなひて、十二時の法華経をよましめ談義して候ぞ」(同一三八六)

と描写されています。

身延にほど近い下山の平泉寺の住僧・因幡房もその中の一人で、念仏僧でありながら、幸いにも庵室の後ろに隠れて御法門を聴聞することができました。その結果、念仏が誤りであることに気づいた因幡房は、大聖人様の弟子となり、日永の法号を授与されます。そして、平泉寺での勤行を阿弥陀経から法華経の『如来寿量品』の自我偈に変更したところ、これが念仏の強信者であった地頭・下山光基の逆鱗に触れ平泉寺を追放されるに至ったのです。

これを聞いた大聖人様は、因幡房に代わって光基を諌暁すべく、日永の名で念仏の非を説き法華経の正義を示されました。それが本抄です。

なお、下山光基と因幡房を親子に比定する説がありますが、冒頭に、

「親父〈しんぷ〉の代官といひ、私と申し、此の四五年が間は退転無く例時には阿弥陀経を読み奉り候ひし」(同1137)

と、因幡房が父親の代官(代理)を務めていたとあるため、因幡房の父親も平泉寺の住僧であったと考えられます。

また末文には、

「此の身に阿弥陀経を読み候はぬも併〈しかしなが〉ら御為、又父母の為にて候」(同1159)

とあり、明らかに「父母」と光基(御為)とを区別されているようです。

さらに右の御文より、因幡房の父親は念仏を信奉していたことがうかがえ、本抄では法華経の帰依が地頭のみならず、父母への真実の報恩・孝養になることが説かれています。

二、本抄の大意

冒頭、因幡房に対する下山光基の「常例の勤行の時は阿弥陀経を読むべきではないか」(御書1137)

との詰問が引かれます。

これに対し、今まで退転なく読誦してきた阿弥陀経を止めて、去春の末頃より自我偈を読んでいるのは現当二世のためであると答えられます。

次に、阿弥陀経・念仏の読誦を止めた経緯と、その理由を述べられます。

すなわち、法華経と大日経や阿弥陀経等には天地雲泥の勝劣があること、仏法を修行する時は大小・権実・顕密を弁えた上で時代や機根も鑑みなければならないこと、宗教の五綱(教・機・時・国・教法流布の前後)を心得なければ国災が起き人々は悪道に堕ちることなどを示されて、阿弥陀経や小乗経等は時機不相応であると教えられます。

次いで、日本に仏法が伝来した当初は、大乗と小乗とが雑乱して行じられ、初めて天台法華宗の章疏を伝えた鑑真も、方便として小乗の戒壇を建立したと述べられます。

その後、伝教大師が南都七大寺六宗の碩学に小乗戒を捨てさせ、天台法華宗への帰伏状を天皇に提出させたことに言及されます。

そして、今まで仏説の通りに各時代に弘通すべき経々が弘められたことを挙げられて、末法には本門寿量の肝心である南無妙法蓮華経の五字を修行された上行菩薩等が出現し、妙法を弘通されると明かされます。

それに対し、諸宗の人師等は諸経の勝劣浅深に迷い、付嘱の筋目や時機等を考えずに宗旨を立てて像末の修行としていることを指摘されると共に、特に律宗の小乗戒を指弾されて、現在の持斉(小乗教の八つの戒めを持つこと)の法師等は法華円頓の大戒を小乗戒に盗み入れ、反対に円頓の行者を破戒無戒の者と蔑んでいるため、阿羅漢に似た一闡提の者であると教えられます。

また、涅槃経に説かれる持戒持律を模倣した悪比丘こそ鎌倉極楽寺の良観であり、良観に誑かされた人々は、今生には諸天善神に捨てられて他国の兵に斬り殺され、後生は無間地獄に堕ちると警告されて、この閻浮第一の大悪人に帰依して国土が安穏であるはずがないと教えられます。

さらに、この国主から万民に至るまで尊敬される良観が、『勧持品』に説かれる末法の法華経の行者の大怨敵である三類の強敵の僣聖増上慢であると指摘されると共に、良観は日蓮との祈雨の勝負に惨敗後、幕府に讒言を企てて日蓮の頸を切らせようとしたり、流刑地の佐渡に偽の御教書を送って命を絶とうとした大悪人であると教えられます。

続いて、伝教大師が『依憑集〈えひょうしゅう〉』に天台が勝れ真言が劣ると定めたものの、真言の誑惑が比叡山の慈覚や智証に及び、理同事勝や真言法華斉等の邪義を唱えて伝教の正義を歪曲したことこそ、日本亡国の先兆であると教えられます。

また、後白河法皇の時代は、比叡山を密教化させた明雲〈みょううん〉が木曽義仲〈きそよしなか〉に殺され、法皇も平清盛に従うことになったという現証を教示されます。

さらに末法に入ると、真言宗に加えて禅宗と念仏宗を万民が用いたため、先代未聞の下剋上たる承久の乱が起き、後鳥羽院らは臣下の北条氏に流され、さらには真言の悪法が関東に下り尊重されたため、未曽有の天変地夭が起きたと説示されます。

そこで、日蓮がこの因果関係を『立正安国論』に記し故最明寺入道に提出するも、黙殺した上に念仏者等による草庵の襲撃(松葉ヶ谷法難)、さらには幕府により伊豆への流罪刑に処されたことを挙げられて、貞永式目の起請文が破られたことは、道理の上からも許されないと非難されます。

次いで、経文に任せれば、日蓮こそ日本国の父母・師匠・主君の使いであると明示され、大事の政道をも曲げて私を迫害するのは、わざと災難を招こうとするものであると教えられます。

また、北条時宗が執権となって後、日蓮が一層、法華弘通に励んだところ、仏説の通りに竜口の頸の座、そして佐渡配流となったと述べられて、佐渡配流の赦免直後、文永十一年四月八日に平左衛門尉頼綱〈へいのさえもんのじょうよりつな〉と対面した際、流罪は道理に合わない処罰であったこと、蒙古国が今年中に攻めてくること、蒙古調伏を真言師に行わせれば事態は悪化することなどを伝え、三度目となるこの諫言を幕府が用いなかったため、故事に倣い身延に入ったと述べられます。

ここで再び、本抄の主眼である念仏は無間地獄の業因、阿弥陀経を読むべからずという主張について、仏説に基づいていることを経証を挙げて示されます。

また、阿弥陀仏を含む十方の諸仏が法華経の真実を証明した広長舌は、実は『寿量品』の肝心たる南無妙法蓮華経の五字を衆生に信じさせるためであると明かされると共に、阿弥陀経の対告衆の舎利弗でさえ往生成仏が許されなかったのに、どうして末代の凡夫が成仏できようかと述べられます。

そして、このことを知らない末代の学者等が念仏を称え、阿弥陀経を法華経の肝心とするなどして西方浄土に往生しようと思うのは主客顛倒した考えであり、また親父である釈尊誕生の八日を薬師如来の日とし、釈尊入滅の十五日を阿弥陀仏の日とする始末は不孝者の最たるものと断じられます。

加えて、念仏者の本師善導、真言宗の善無畏、中国禅宗の三階信行禅師等の現証を示されて、娑婆世界の主師親の三徳である釈尊に背く謗法罪の果報を教えられます。

次に、いかに蒙古軍への備えに精を出したとて、法華経の教主釈尊よりも大事な行者である日蓮を迫害した大謗法の重罪からは逃れられないと教えられます。

さらに、現在、蒙古調伏のために行われている真言・天台密教の修法は災難を防ぐどころか、法華経『普門品』に説かれるように祈った本人に呪詛が還り、また弘法等の大謗法の三人の修法は末法の時機に適合しないため成就しないと断じられます。

最後に、私(因幡房)が阿弥陀経の読誦を止めたのは貴殿や父母のためであり、世間では子は親に、臣下は主君に、弟子は師匠に随うものと思っているが、これは外典や仏法を知らない人々の邪推であり、私(因幡房)の言葉を用いなければ必ず現当二世に亘り嘆くことになると訴えられます。

そして、阿弥陀経読誦をいかに仰せられても随うことはできないと重ねて述べられて、本抄を結ばれています。

三、拝読のポイント

大聖人様は下種の三徳兼備の御本仏

本抄には、主師親の三徳についての御教示が三箇所に拝せられます。

主師親の三徳とは、仏に具わる三つの徳性で、主徳は衆生を守護する徳、師徳は衆生を教導する徳、そして親徳は衆生を慈愛する徳をいいます。

大聖人様は本抄をはじめ諸御書に、諸仏の中で唯一、釈尊にのみ主師親の三徳が具わることを強調されて、法華最勝と釈尊を尊敬すべきと説かれています。

一方、本抄の、

「余は日本国の人々には上は天子より下は万民にいたるまで三の故あり。一には父母なり、二には師匠なり、三には主君の御使ひなり」(御書1150)

との御文や、『開目抄』に、

「日蓮は日本国の諸人に主師父母なり」(同 五七七)

と仰せのように、大聖人様は自ら末法の日本国の人々における下種の三徳兼備の仏であることを明かされています。

この意味するところは『諌暁八幡抄』に、

「月は光あきらかならず、在世は但八年なり。日は光明月に勝れり、五五百歳の長き闇を照らすべき瑞相なり」(同一五四三)

と、釈尊に対して大聖人様が勝れることを、月と日の譬えによって教示されているように、末法今時の本未有善の一切衆生救済の仏が、釈尊ではなく大聖人様であるためです。

それ故、本抄には、

「地涌の大菩薩、末法の初めに出現せさせ給ひて、本門寿量品の肝心たる南無妙法蓮華経の五字を、一閻浮提の一切衆生に唱へさせ給ふ」(御書1140)

と、御自身が経文に予証された上行菩薩の再誕であるという外用浅近〈げゆうせんごん〉の辺を示されつつ、

「教主釈尊より大事なる行者」(御書1159)

と、実は法華経の教主釈尊よりも勝れた、末法の御本仏であるという内証深秘の御境界を明かされているのです。

ここに、日興上人が本抄を十大部の一つに選定された理由が拝されます。

勇猛果敢に折伏する大事

本抄を賜った因幡房は、地頭・下山光基に本抄を提出すると共に、法華経読誦の正当性を訴えられました。

大聖人様の御力添えを戴いた因幡房にとって本抄は鬼に金棒の如く、大きな力となったことでしょう。

本抄と同年月、大聖人様は主君を折伏する四条金吾に『頼基陳状』(御書一一二六)を、またその前年には父親を折伏する池上兄弟に『兄弟抄』(同九七七)を与えられて、それぞれの折伏弘通を激励されています。

大聖人様は檀越に対して、折伏の相手が自分よりも目上の地頭、主君、父親であろうとも、けっして怯むことなく、強盛な大信力を出だして勇猛果敢に折伏するように督励されました。また、折伏することが真の報恩であり孝養であると教えられました。

その結果、檀越方は一層、折伏行に邁進し、因幡房の場合、下山光基が大聖人様に帰依しました。また、日興上人が光基の妻子などに御本尊を与えられていることから、下山一族が大聖人様の教えに帰依したことが判り、以後、下山の地では法華経読誦の声が響いていたことと推察されます。

因幡房と同じように、大聖人様の御力添えを戴き折伏行に精進した四条金吾は、主君による勘気を解かれ、また池上兄弟も父親による兄の勘当が解かれて、さらには父親を入信に導くことが叶いました。

私たちも本抄等の大聖人様による激励を我が信行の指針として、折伏の相手が誰であろうとも勇猛果敢に折伏することが大事です。

法華経による追善供養と孝養

日興上人が卿公(日目上人)を通して卿公の実家である新田家に信心指導をされたお手紙(『卿公御返事』)の中で本抄が触れられています。

この頃、奥州新田家では、卿公の祖母に当たる故妙法尼の法事を、法華経と念仏のどちらで行うのか紛糾していました。卿公の母蓮阿尼〈れんあに〉は、弟の南条時光と共に日興上人に御指導を仰ぎ、その返状として賜ったのが『卿公御返事』です。その中で日興上人は、

「それについてもともこのほうもんのやうをかく聴聞して候時にてあるへくとおほえ候ハ、聖人の御存知因幡公の追出せられ候し時、下山の消息をあそハされて候し御心にて候へし」(歴代法主全書1-109)

と仰せられています。

つまり、本抄に拝される因幡房が地頭を折伏して例時の法華経読誦の正義を顕揚された実例に寄せて、仏事は法華経で行ってこそ真実の追善供養となり孝養となることを御教示されているのです。

このことからも、本抄が大聖人様の門下にとっての適例であったことが判ります。

四、結び

御法主日如上人猊下は、

「特に今日の如き、謗法が国内外に充満し、混沌とした様相を呈している時、私どもは一日も早く、また一人でも多くの人々に末法の御本仏宗祖日蓮大聖人の本因下種の妙法を下種し、折伏を行じ、もって一天広布を目指した戦いを果敢に展開していかなければなりません」(令和4年7月1日唱題行御言葉・大白法1081号・大日蓮R0408 918号29頁)と御指南されています。

私たちは本抄の、

「一向に法華経を行ずるが真の正直の行者にては候なり」(御書1139)

との御金言を身に体し、濁世末法を救う折伏行に挺身する者こそ、真の正直の行者であると心得て、一層、精進してまいりましょう。

次回は『四条金吾殿御返事』(平成新編御書一一六一)の予定です